Häufige Fragen / Antworten

Videobeitrag: «Michael Seefried erzählt..»

Burnout

Den Puls des eigenen Herzens fühlen.

Ruhe im Inneren, Ruhe im Äusseren.

Wieder Atem holen lernen. Das ist es.Christian Morgenstern

Burnout oder eine ausgeprägte Erschöpfungssymptomatik ist eine ernstzunehmende Zäsur in jeder Biographie.

Immer mehr Menschen sind davon betroffen. Das Auftreten eines Burnouts scheint unabhängig von der Intensität der Arbeitsbelastung zu sein.

Die Menschen mit Burnout berichten, ausgebrannt, leer und energielos zu sein; zuvor haben sie eine Periode der Atemlosigkeit, des «Hinterherrennens» erlebt.

Bleierne Müdigkeit trotz ausreichendem Schlaf, Erschöpfung, Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche, Rückzugverhalten sind typische Symptome und von Depression oder ähnlichen Erkrankungen abzugrenzen.

Das Burnout wurde 1974 erstmalig vom amerikanischen Psychotherapeuten Herbert Freudenberger beschrieben. Es ist keine definierte Erkrankung wie Depression oder Angststörung, mehr ein Symptomenkomplex! Circa ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung weist Symptome eines Burnouts auf. Wird das Vollbild der Erkrankung erreicht, sind die Menschen monatelang nicht arbeitsfähig. Ein stationärer Aufenthalt verkürzt diese Rekonvaleszenzzeit eigentlich nicht, jedoch eine fachliche Begleitung, die die unten beschriebenen Themen mit dem Patienten therapeutisch aufarbeitet. In dieser Rekonvaleszenzzeit sollte der Betroffene neben der therapeutischen Begleitung aktiv Dinge tun, die ihm guttun: Ob das Sport, Spaziergänge oder auch handwerkliche Tätigkeiten sind, mag individuell unterschiedlich sein.

Neben der immensen Zunahme an Burnout-Erkrankten nehmen ebenso Herzkreislaufkrankheiten zu. Herzinfarkt und Schlaganfall sind die Nr. 1 in der Häufigkeit akut bedrohlicher oder tödlicher Erkrankungen in den Industrienationen.

Warum ist das so?

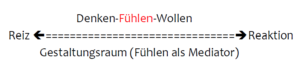

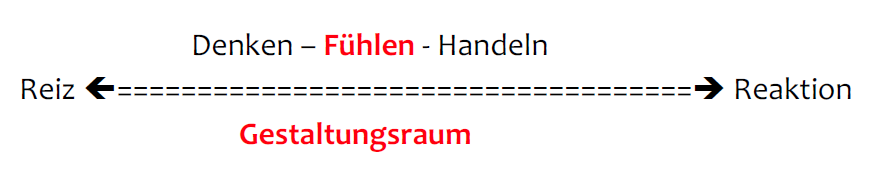

Wir sind körperliche, seelische und geistige Wesen. Die körperliche Ebene weist als Qualität unser Handeln auf, die geistige unser Denken und die seelische Ebene unser Fühlen. Zudem ist die seelische Ebene auch Vermittler zwischen dem unteren (Handeln) und oberen Menschen (Denken). Unser Lebensalltag in den Industrienationen betont Handeln und Denken und vernachlässigt sehr unser Gefühl. Das bedeutet, dass der Mensch insbesondere in diesem mittleren Bereich anfälliger wird für Erkrankungen.

Als Auftrag haben wir demnach, unser Leben so zu gestalten, dass unser mittlerer Mensch (Herzkreislaufsystem, Gefühl) gesunden und sich stabilisieren kann. Das zeigt auch das Burnout.

Warum ist ein Teil der Menschen empfänglich, ein Burnout zu entwickeln, und ein anderer eher nicht – unabhängig von der Arbeitsbelastung?

Abgrenzung: Ein wichtiger Punkt ist sicher, inwieweit ich gelernt habe, meine Grenzen zu ziehen – und zwar nicht nur im beruflichen Zusammenhang, sondern insgesamt.

Bin ich sehr akkurat, gewissenhaft und will alles sehr genau erledigen?

Setze ich mich dabei oft unter Stress?

Spüre ich da eine gewisse Unfreiheit? Also muss ich mein Ziel in verbissener Weise erreichen, auch wenn ich ganz genau merke, dass mir das nicht guttut? Habe ich schon einmal erfahren, dass ich dasselbe mit einer gewissen Leichtigkeit ohne diesen Stress ebenso erreichen kann?

Arbeitspensum: In der Regel haben Menschen mit Burnout ein hohes Arbeitspensum. Dies ist aber nicht Ursache des Burnouts – es ist vielmehr der Umgang und meine Haltung gegenüber der hohen Arbeitsbelastung. So kann das hohe Arbeitspensum ein Burnout triggern, verursacht es aber nicht.

Lebe ich mein Potenzial?

Gelingt es mir ganz bei mir zu sein, insbesondere wenn besonders belastende Ereignisse oder Momente auftreten? Gelingt es mir auch im grössten Sturm, innerlich ruhig zu bleiben? Karl Grunick beschreibt dies als Grundtonus (siehe Karl Grunick, «Entdecke deine Körperintelligenz»).

Bin ich noch verletzbar? Gibt es noch Bereiche, in denen ich verletzbar bin? Lasse ich mich unter bestimmten Umständen schnell ärgern und aus dem Konzept bringen? Bin ich rasch gekränkt?

Kränkungen:

«Mich kann niemand beleidigen, wenn ich es nicht zulasse.»

Wer kennt nicht das Gefühl der Kränkung?

Eine Kränkung ist immer ein Ereignis auf der Ebene einer Ich–Du–Beziehung. Mein Hund oder mein Kind beispielsweise können mich nicht kränken, denn die Ich–Du–Beziehung ist nicht auf Augenhöhe.

Kränkung ist meine Sache!

Mein Gegenüber ist in der Regel nicht dafür verantwortlich, dass ich sein Handeln als Kränkung empfinde. Die Kränkung, die sich bei mir einstellt, hat mit mir zu tun, mit meinen Erfahrungen, meiner Biographie, meinen Hürden oder Verstrickungen, die mir aufzeigen, wo ich noch verletzbar bin (siehe entsprechenden Artikel auf www.paracelsus-zentrum.ch).

Wo ich noch verletzbar bin, bin ich noch nicht erwachsen geworden. Es lohnt sich, die Ursachen genauer zu beleuchten.

Nun kann ich das Gesagte auf unser Thema Burnout übertragen.

Burnout kann entstehen, wenn meine Haltung, meine Gefühle und meine Handlungen von mir überkontrolliert werden, ich ständig hinterherlaufe, das Vorgenommene nicht schaffe und gleichzeitig wieder meine Grenzen nicht beachtet habe. «Ich hatte mir doch vorgenommen, wirklich um 18 Uhr Schluss zu machen» … und schon befinde ich mich in einem Teufelskreis.

Erwartungen:

Das ist ein grosses Thema: Denn wie uns die letzten drei Jahre sehr eindrücklich gezeigt haben, ist das Leben nicht vorhersehbar, und es kann in jedem Moment solche Überraschungen geben, die mein gesamtes Leben auf den Kopf stellen.

Fragen wir uns: Wo habe ich in meinem Leben zu viele Erwartungen oder solche Erwartungen, die mich unfrei machen und stressen? In der Partnerschaft, bei meinen Kindern, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei Lehrpersonen auch die Schülerinnen und Schüler, meinen Zielen, meiner Lebensgestaltung …? Oder gelingt es mir, meine Erwartungen zurückzustellen und neugierig zu sein, was da kommen mag?

Verschliessen wir uns vor dem Leben?

Wenn wir erwarten, machen wir uns eng. Wir fordern etwas heraus, wie es zu sein oder sich zu entwickeln hat. Dadurch, dass wir nur auf das zu erwartende Ziel fokussiert sind, verschliessen wir die Augen vor anderen Möglichkeiten, die sich in der Zwischenzeit durch die Ereignisse des Lebens ergeben können; wir verschliessen uns letztendlich vor dem Leben.

Haltung: Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass ich bei meiner Arbeit auch im Umgang mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Schülerinnen und Schülern von meinem Gegenüber nichts (mehr) erwarte, sondern es ganz annehmen kann, was mir da entgegenkommt, und versuche, es innerlich nicht zu bewerten, sondern als Geste oder Botschaft anzunehmen.

Das kann dazu beitragen, dass ich innerlich entspannter, ruhiger und mehr bei mir selbst bleibe. Das wäre auch ein erster Schritt in Richtung des nächsten Kapitels.

Die Neugestaltung sozialer Beziehungen: seit Corona sehr beschleunigt

Mit grosser Wucht sind wir mitten im sogenannten Wassermann-Zeitalter gelandet (siehe Artikel «Ist die Welt im Chaos?» www.paracelsus-zentrum.ch). Lange haben sich das Ende des Fische-Zeitalters und der Beginn des Wassermann-Zeitalters als wichtige Meilensteine in der Menschheitsentwicklung angebahnt. Rudolf Steiner hat von «Bewusstseinsseelen-Zeitalter» gesprochen; letztendlich ist dasselbe gemeint, auch wenn die Zeitangaben um ein paar Jahrhunderte differieren. Entscheidend ist meiner Meinung nach der Entwicklungsprozess.

Im Fische-Zeitalter lernte die Menschheit, in Polaritäten zu denken, zu fühlen und zu handeln. Dies sollten wir verinnerlicht haben. Religionen mit Dogmen und den 10 Geboten konnten bei diesem Prozess in der Vergangenheit eine Hilfestellung sein. Nun – im Wassermann-Zeitalter – sollten wir genau diese Qualitäten überwinden lernen. Jetzt haben wir den Auftrag, individuelle und globale Verantwortung zu übernehmen, den Egoismus zu überwinden sowie Gutes und Verantwortbares für unsere Erde zu tun. Dogmen und «Du musst» sind nicht mehr zeitgemäss. Diese Werte sollen nun in jedem von uns enzwickelt sein und leben.

Dazu gehört in der Konsequenz die Neugestaltung sozialer Beziehungen. Aus meiner Sicht ist dies ein Kernthema auch für die Entstehung bzw. Verhütung von Burnout und hilft uns in der individuellen Bewusstseinsentwicklung.

Anregungen für Lehrpersonen, Eltern und Kinder/Jugendliche

Wir leben in einer besonderen Zeit, die Besonderes von uns verlangt. Viele Dinge, die bisher funktioniert haben, gehen offenbar nicht mehr. Der Anteil der Jugendlichen in einer Klasse, die zunehmende Schwierigkeiten im emotionalen und sozialen Bereich entwickelt haben, ist sehr gestiegen. Zunehmend sind Lehrpersonen überfordert, aber auch ratlos.

Dies trifft auch für einige Eltern zu. Die allgemeine Angst, finanzielle Nöte und zunehmende Unsicherheiten sind enorm gestiegen. Angst wird von den Medien auch geschürt. Positive Infos jeglicher Art sind in den Medien so gut wie nicht mehr zu finden.

In erster Linie sollten wir versuchen, zu erkennen, was uns diese Zeit sagen möchte. Denn schauen wir die Weltgeschichte an. Alle dramatischen Ereignisse hatten einen Sinn. Aus meiner Sicht ist es wichtig, die Botschaften verstehen zu lernen.

Burnout: ein Thema für alle – auch Kinder und Jugendliche

Viele Aspekte, die ich zu besagtem Thema Burnout beschrieben habe, treffen für diese Zeit zu. Und selbstverständlich sind nicht nur Lehrpersonen und Eltern in Gefahr, sich derart zu überfordern, dass sie ein Burnout entwickeln können – Jugendliche ebenso. Vielleicht weichen die Symptome bei Jugendlichen etwas von denen bei Erwachsenen ab; vielleicht stehen hier mehr depressive, aggressive, «Null-Bock-» oder Rückzugstendenzen im Vordergrund. Alarmierend ist das genauso wie das typische Burnout des Erwachsenen.

Für mich ist es allemal ein Alarmzeichen, was zusätzlich zu oben Gesagtem im Zusammenhang mit Schulen Fragen aufwirft:

Inwieweit ist unsere Pädagogik noch zeitgemäss?

Ist der typische Unterricht noch zeitgemäss?

Sollte es vermehrt Möglichkeiten der Begegnung geben, bei denen sich jede Person (Schüler, Lehrperson) berührt fühlt?

Ist es ein Appell, Gemeinschaften neu zu greifen und neu zu kultivieren, die für alle verbindlich sind? Damit meine ich konkret die Klassen- und die Elterngemeinschaft in einer Klasse.

Ist es ein Appell, dass wir näher zusammenrücken sollen?

Nach dem Motto «Ohne Eltern schaffen wir das nicht»: Wie binden wir alle Eltern verbindlicher ein? Denn die zunehmenden Schwierigkeiten des Einzelnen sind nur gemeinsam zu lösen.

Ohne die Beteiligung der Eltern, sich für die Pädagogik nicht nur zu interessieren, sondern ganz hinter ihr zu stehen, werden wir die auf uns zustürmenden Ereignisse nicht überwinden.

Es ist eine spannende aber auch eine ernste Zeit, die Mut, Optimismus und Schöpferkraft verlangt, nicht zu «reformieren», sondern dem Zeitgeist entsprechend neue Wege zu gehen.

Wie sagte Friedrich Schiller?

Wage deinen Kopf an den Gedanken,

den noch keiner dachte.

Wage deinen Schritt auf den Weg,

den noch niemand ging.

Auf dass der Mensch sich selber schaffe,

und nicht gemacht werde,

von irgendwem oder irgendwas.

Michael Seefried, Oktober 22

Gewalt

Der Mensch, der nicht geachtet wird, bringt um

Antoine de Saint-Exupéry

(1900-1944, bei einem Aufklärungsflug abgestürzt, abgeschossen?)

Gewalt – eine archaische Kraft in uns

Ein paar Gedanken zur Einstimmung auf das Thema:

Solange es Menschen gibt, gibt es Gewalt.

Und es gab schon immer Menschen, die Gewalt befürworteten und solche, die sie ablehnten.

Für Eltern: wann beginnt Gewalt im Kindesalter? Inwieweit dürfen

oder sollen Kinder gar raufen (dürfen)?

Welche Vorbilder zum Thema Gewalt erleben eure Kinder?

In den letzten 10 Jahren beispielsweise ist die Gewalt in der Schweiz und in Deutschland gesunken, die Gewalt durch Jugendliche jedoch drastisch gestiegen, teilweise um bis zu 300%! In Deutschland hat jeder fünfte 15 jährige mindestens einmal eine Person krankenhausreif geschlagen! Und dies trotz intensiver «Antigewaltprogrammen».

Gewalt ist eine archaische Kraft, die in jedem Menschen schlummert.

Immer mehr Menschen in den Industrienationen neigen dazu, Gewalt abzulehnen, doch ist es so einfach?

Allerdings wurde in der Schweiz die Abstimmung, ob jeder Schweizer seine Militärwaffe zu Hause behalten soll, mit 2/3 abgelehnt. Durch meinen Praxisalltag kenne ich wenigstens 10 Familien, in denen ein Jugendlicher oder junger Erwachsener sich mit der Militärwaffe des Vaters das Leben genommen hat.

Meine Brüder und ich haben uns über mehrere Jahre sehr heftig und regelmässig geprügelt. Es blutete meist jemand, oft ging auch zu Hause etwas kaputt wie eine Scheibe oder eine Tür. Es war eine Phase, die genauso schnell aufhörte wie sie begann. Unsere Eltern haben uns das nicht verboten, jedoch begleitet. Wie von Zauberhand war diese Phase nach ein paar Jahren verschwunden. Waren wir gewalttätig?

Hätte man uns gefragt, wir hätten es weit von uns gewiesen…

Interessant ist, dass wir 5 in unserem Umfeld, Konflikte nicht durch Prügeleien «regelten» wie zu Hause. Mein ältester Bruder und ich waren im Jugendalter in der Schule bekannt für unsere guten vermittelnden Qualitäten.

Die Prügelei in meiner Kindheit hat mich den Umgang mit meinen Aggressionen und meiner Wut erfahren lassen und mich gelehrt, Grenzen zu erkennen und zu respektieren. Daher bin ich für diese Erfahrungen sehr dankbar.

Jeder war mal Täter und mal Opfer

Wenn wir eine Lebenseinstellung haben, dass es wiederholte Erdenleben gibt, wird uns rasch klar, dass wir sowohl Täter- als auch Opferleben durchlebt haben. Durch Rückführungen lässt sich das aufzeigen. Es ist sehr hilf- und lehrreich, wenn jeder einmal auf diese Weise ein Täterleben und auch ein Opferleben am eigenen Körper rlebt, also wie es sich anfühlt, Täter oder Opfer zu sein.

Wenn mir das soziale Miteinander mit einem Menschen ganz besonders schwer fällt, kann ich davon ausgehen, dass ich mit diesem Menschen in einem vergangenen Leben bereits zu tun hatte.

Definition:

Das Wort «Gewalt» kommt aus dem Althhochdeutschen «waltan», was soviel bedeutet wie «stark sein», «beherrschen».

Bei Gewalt geht es offenbar darum, klar zu machen, wer die stärkere Person ist und meist etwas zu verteidigen, ein Territorium, einen anderen Menschen, das Recht auf etwas…

Angst und Aggression sind Gefühle, die oft mitschwingen, Wut nicht immer.

Ab wann sprechen wir von Gewalt?

Wir sprechen bisher von körperlicher Gewalt, jedoch gibt es auch seelische, psychische Gewalt. Diese kann viel subtiler sein, also in ihrer Wirkung auch dramatischere Folgen haben…

Die häusliche Gewalt ist bei uns wie in allen Ländern ein grosses Thema, Tendenz steigend. Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz ca. 11500 Fälle offiziell registriert, davon 8100 betroffene Frauen und 3400 Männer , davon ca 30 Tötungsdelikte, auch die meisten Frauen.

Gewalt beginnt dann, wenn ich mein Gegenüber mit Absicht körperlich und/oder verbal bezwinge zu einer Handlung, die mein Gegenüber nicht will. Oft wiederholen sich solche Szenen in einem Haushalt. Eine einmalige Gewalteskalation ist eher selten.

Nicht jede Gewaltäusserung muss traumatisierend wirken, das wird individuell sein und kommt auch auf die Schwere der Gewalteinwirkung an.

Auch ist es möglich, dass jemand eine Erfahrung einer Tat macht, die von aussen betrachtet so schlimm nicht gewesen ist, bei der betroffenen Person aber ein starkes Gewalterlebnis auslöste.

Oft finden wir bei Menschen, die gewaltbereit sind oder Gewalt anwenden, in ihrer Vergangenheit entsprechende Erfahrungen.

Wie kann Gewalt oder können Gewalttendenzen überwunden werden?

Selbstverständlich sollten wir alle eine gewaltfreie Haltung einnehmen, also uns vornehmen, stets ohne Anwendung von Gewalt durchs Leben zu gehen. Jeder Konflikt, der nicht in einer kultivierten Weise gelöst wird, hat die Ladung in Gewalt zu eskalieren. Damit meine ich, dass die Gesprächspartner eine respektvolle Bereitschaft zum Dialog haben sollten und eine gemeinsamen Lösung anzustreben.

Allerdings können wir das nur, wenn wir gelernt haben, mit Gefühlen der Wut, der Aggression, des Hasses umzugehen. Sie abzulehnen hat eine fatale Wirkung ins Gegenteil.

Daher ist es wichtig, dass schon Kinder lernen mit diesen Gefühlen umzugehen und begreifen, dass sie immer Teil ihres Lebens sein werden. Kinder müssen sich richtig raufen dürfen, insbesondere die Jungs scheinen dies eher zu brauchen als die Mädchen.

Jeder Mensch ein potentieller Mörder?

Jeder von uns kann zum Mörder werden! Jeder Mensch sollte diese Erkenntnis realisieren!

Wir alle, je nach Temperament und Charakter stärker oder schwächer ausgeprägt, haben diese geballte archaische Kraft in uns schlummern, die hoffentlich nie zur Anwendung kommen muss. Das heisst, sie ist nicht weg, sie schlummert vor sich hin, solange das Leben einigermassen in seinen Bahnen läuft, besteht auch kein Bedarf, diese schlummernde Kraft zu wecken.

Lass die Umstände sich dramatisch entwickeln, Du bist halb verhungert und halb erfroren, Zukunftsperspektiven zeichnen sich keine ab, ein über alles geliebter Mensch (Kind, PartnerIn) ist in akuter Gefahr missbraucht und umgebracht zu werden. Wer die Möglichkeit hat, wird an dieser Stelle mit all seiner Kraft eingreifen. Dabei ist der Fokus das Überleben und Retten der geliebten Person.

So lange wir Gegenden in der Welt haben, in denen der Lebensalltag überwiegend menschenunwürdig ist, wird Gewalt präsent sein.

Solange das soziale Miteinander auch bei uns, Macht- und Egoismusbestrebungen aufweist, besteht die Gefahr einer Eskalation von Gewalt, wie wir täglich feststellen.

Kultivieren wir die arachaische Kraft Gewalt!

Wir können Gewalttendenzen minimieren, in dem wir das soziale Miteinander, die Beziehung zwischen Ich und Du kultivieren und üben.

Allerdings dürfen wir «gewaltfrei» nicht mit antiautoritär in der Kindererziehung verwechseln. Die antiautoritäre Erziehung der 60er/70er Jahre oder besser der Versuch einer antiautoritären Erziehung hatte dramatische Effekte genau ins Gegenteil. Kinder- und Jugendpsychiater hatten noch nie so viele traumatisierte oder verstörte Kinder gesehen wie zu jener Zeit.

Warum? Weil durch diese theoretisch erdachte Erziehungsmassnahme, die ja letztendlich ein Schrei nach Befreiung von der bis dato autoritären Erziehung war, die Kinder völlig orientierungs- und haltlos wurden. Sie hatten nichts mehr, an dem sie sich orientieren konnten..

Zur Erinnerung: als ich die Grundschule besuchte, waren Ohrfeigen von Seiten der Lehrer noch ein legitimes Erziehungsmittel.

Wie können wir die soziale Beziehung üben?

Am besten im Alltag und als erstes mit Mitmenschen, die uns emotional nicht so nah sind, beim Einkaufen, in der ÖV, ….

Allerdings sind unsere Kinder oder PartnerInnen unsere besten «Lehrmeister»!

Was eine soziale Beziehung misslingen lässt, ist, dass ich mich von den aufkeimenden Gefühlen überrumpeln lasse und mein Verhalten sich mehr oder weniger ungefiltert danach ausrichtet.

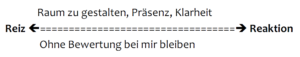

Wenn es mir gelingt, mehr bei mir zu sein, so leiten nicht die Gefühle mein Verhalten sondern ich bleibe «Chef» meiner Gefühle und mir gelingt den Raum zwischen einem Reiz und einer Reaktion zu gestalten. Je mehr mich der Reiz emotional aufwühlt, desto grösser ist die Herausforderung diesen Raum zu gestalten.

Eine soziale Beziehung wird mir schliesslich dann am besten gelingen, wenn ich eine solche zu mir selbst entwickeln konnte.

So kann es mir am ehesten gelingen, Herr meiner Gefühle zu bleiben, in mir weiter zu ruhen, auch wenn ein schlimmes Ereignis gerade auf mich einstürzt.

Ich werde im Alltag spüren, wo es mir gut gelingt, wo weniger und wo vielleicht schlecht. Und ich kann erkennen lernen, was mir guttut auf diesem Weg. Den einen hilft Sport oder Meditieren oder regelmässig in der Natur sein oder Yoga, Tai-Chi oder anderes. Anderen vielleicht «einfach nur zu sein». Eine gute Hilfe, die ich so kennengelernt habe, ist die Körperintelligenz (Karl Grunick «Entdecke deine Körperintelligenz»).

Mit dem Wahrnehmen meiner Körperintelligenz lerne ich den Botschaften meines Körpers zu lauschen und sie richtig zu verstehen.

Diese Überlegungen können ein erster Schritt im Umgang mit Gewalt sein, beginnend bei mir selbst und dann auf der kleinsten möglichen sozialen Ebene, zwischen einem Ich und einem Du.

So möchte ich mich Petra Kellys Worten anschliessen:

Gewalt hört da auf, wo Liebe beginnt

Petra Kelly

(1947-1992, erschossen, Gründungsmitglied der Partei die Grünen)

Die stärkste zwischenmenschliche Kraft, die uns gelingen hilft, ist die Liebe, die Liebe zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen, mit denen ich übe, den Raum zwischen Ich und Du zu gestalten, so, dass ich die Gewalt als archaische Kraft in meinem Alltag nicht mehr brauche.

Dies kann in jeder Lebenssituation gelingen, auch in der aussichtslosesten wie Viktor Frankl, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela

und andere uns vorlebten.

Es wäre spannend, dass Thema Gewalt in der Schule in diesem Sinne zu thematisieren, vielleicht sogar mal eine Epoche oder gar ein Theaterstück zum Thema zu geben inkl. der Übungen, wie soziale Beziehungen, in erster Linie zu mir selbst und dann zum Du, gelingen können.

Michael Seefried, Februar 2022

Was ist Liebe?

Die Liebe ist ein Erleben des anderen in der eigenen Seele.

Rudolf Steiner

Über Liebe zu schreiben, ist wohl das schwierigste überhaupt. Mir gelingt es nicht, Liebe genau zu umschreiben und ich kenne keine Beschreibung, die es wirklich «auf den Punkt bringt».

Ich wünsche jeder Leserin und jedem Leser, das sie an sich erfahren durften, was Liebe bedeutet, wie es sich anfühlt, zu lieben und geliebt zu werden. Wenn Sie das einmal erfahren haben, wissen Sie in der Regel ganz genau, wovon ich spreche, und zwar körperlich, seelisch und geistig!

Liebe ist die grösste Kraft und die grösste Gnade zugleich. Sie ist bedingungslos, alles durchdringend wie Wärme und Begeisterung, freilassend, nicht einengend, nicht fordernd, nicht «wenn, dann..»

Liebe kennt keine Schranken, keine Hemmnisse, keinen Egoismus, keine Machtbestrebungen, wenn sie da ist, ist sie da ohne «Wenn und Aber».

Liebe kennt keine Polarität oder Dualität, sie impliziert Klarheit, Authentizität und Offenheit.

Liebe kennt keine Rassen, keine Hautfarbe, keine Kultur, keine Religion, weder Armut noch Reichtum. Liebe durchdringt alle Menschen oder kann alle Menschen durchdringen, überwindet alles scheinbar unüberwindliche.

Liebe hat nichts mit verliebt sein zu tun. Es ist nicht das tiefe Gefühl der bedingungslosen Liebe. Liebe kann sich jedoch daraus entwickeln.

Wenn wir frisch verliebt sind, sind wir in der Regel nicht ganz klar. Wir sehen die Welt in einem «rosaroten Schleier», blenden einen Teil der Realität aus, auch Verhaltensmuster unseres geliebten Gegenüber, die wir oftmals nur 6 oder 12 Monate später nicht mehr ohne weiteres tolerieren.

Liebe ist auch eine Haltung und eine Entscheidung.

Wenn es mir gelingt, innerlich «in Liebe zu sein» (sorry die holprige Ausdrucksweise, sie ist bildhaft gesprochen und Absicht) werde ich beginnen, die Welt mit anderen Farben, anderen Konturen, zu sehen. Es wird meine Haltung dem Leben gegenüber, meine Gedanken und Gefühle beeinflussen. Mit Liebe kann ich viel eher bei mir sein. Kein Ereignis wird mich ganz aus der Bahn werfen können.

So kann ich mich entschliessen, «in der Liebe zu sein», wenn es mir gelingt, sie wirklich zu leben und nicht vom Kopf her zurecht zu legen.

Liebe ist die tiefste Lebensqualität, das tiefste Gefühl, dass ich erfahren kann. Mit ihrer Hilfe kann ich beginnen, mich innerlich mit Urteilen zurückzuhalten, egal was geschieht, und mir vornehmen, erst einmal die Geste lesen zu lernen, von dem was da gerade geschieht. Mit Liebe gelingt mir ein entscheidender zukunftsfähiger Beitrag in der Neugestaltung des sozialen Miteinander, des «Ich und Du» zu entwickeln.

Die Liebe herrscht nicht, sie bildet. J.W. von Goethe

Ist jeder zur Liebe fähig?

Liebe gibt es überall. Ich denke, ich kann sie nur in der Welt finden, wenn ich sie in mir entdeckt habe und lebe.

Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch auf die Welt kommt mit der Fähigkeit zu lieben und Liebe zu empfangen. Allerdings kann es im Laufe der Jahre durch gravierende Erfahrungen zu einer Störung oder Ablehnung der Liebesfähigkeit kommen. Manchmal ist es auch denkbar, dass wir mit einer solchen «Störung» auf die Welt kommen, diese also aus einem anderen Leben mitbringen.

Wenn ich merke, dass ich mich nicht ganz einlassen kann auf mich selbst oder auf mein Gegenüber, ist es sicher lohnenswert, die Ursachen dazu zu suchen und mir auch therapeutisch helfen zu lassen.

Wenn Liebe in unserer Beziehung und in meinem Leben uneingeschränkten Platz haben kann, unterstützt das mein Gegenüber in seinen Stärken und hilft Schwächen zu überwinden. Es gibt dem sozialen Miteinander ein Fundament und eine unermessliche Kraft. So gesehen unterstützt die Liebe in einer Beziehung die Entwicklung meines Gegenüber und die Beziehung zwischen «Ich und Du». Hier meine ich nicht nur die partnerschaftliche Beziehung. Es sollte selbstverständlich eine allumfassende Liebe sein, die nicht an Bedingungen geknüpft ist.

Ist Liebe in der Welt möglich?

Das ist die einzige Chance, das die Menschheit überlebt, so mein Eindruck. Die letzten Jahrhunderte haben gezeigt, dass Materialismus, Geldgier, Egoismus und Machstreben immer mehr politische Geschicke leiten.

Schaut Euch um in der Welt: der Ukrainekonflikt, das ehemalige Jugoslawien, Bürgerkriege wie z.B. in Äthiopien, Sudan, Nigeria, Kongo oder die Abholzungen im Amazonas, die Kriege in Irak, Libyen, Libanon oder Israel um nur einige zu nennen. Es finden Verbrechen statt im «Ich und Du» sowie im grösseren Kontext, die nie gesühnt werden.

Was treibt die Menschen zu solchen Greueltaten? Letztendlich Geld, Macht sowie egoistische Gier. Da hat Liebe keinen Platz!

Was können wir tun, damit eine Politik der Liebe – Liebe in der Politik entstehen kann?

Braucht die Menschheit Kriege, um in ihrer Entwicklung voranzuschreiten? Braucht die Menschheit praktische Erfahrungen im

Erleben von Greueltaten? Bisher scheint es so zu sein.

Wenn wir Zeitzeugen hören, stellen wir fest, dass die Menschheit sich durch das Durchleben des 2. Weltkriegs enorm weiter entwickelt hat.

Und Corona und die Liebe?

Die Wirrungen um Corona fordern uns auf, in unserer Menschheitsentwicklung weiter zu schreiten und das soziale Miteinander neu zu gestalten, gar zu transformieren. Wir sind jetzt gefragt, ob wir diese Herausforderungen wieder durch kriegerische Auseinandersetzungen wie «üblich lösen» wollen, oder ob wir bereit sind, andere Wege zu gehen.

In jedem von uns schlummern Gewaltbereitschaft und Aggressionen.

Wie gelingt es uns, diese wichtigen archaischen Gefühle so zu kultivieren, dass sie auch in Zeiten, in denen es uns schlecht geht, nicht mit uns durchbrennen?

Die Entwicklung des Dialogs statt Polarität oder das Nicht-Verurteilen einer Täter-Opfer Beziehung sind nun gefragt. Das soziale Miteinander, die Beziehung zwischen «Ich und Du» will neu gegriffen werden, unserem Zeitalter gemäss.

Jeder von uns ist aufgerufen, mitzuwirken und mitzugestalten im Alltag. Denn die grösste Wirkung einer Transformation auf der mitmenschlichen Ebene ist die «Ich-Du»-Ebene. Ich muss immer im Kleinen, also im «Ich-Du» anfangen, um Grosses bewirken zu können.

Daher – die nächsten Schritte unserer Menschheitsentwicklung können sich nur realisieren, wenn jeder von uns bereit ist, aktiv seinen Alltag in diesem Sinne umzugestalten und möglichst viele Menschen seines Umfeldes dafür zu begeistern es gleich zu tun.

Rudolf Steiner weist auf die enge soziale Verbindung in der Liebe hin. «Erleben des anderen in der eigenen Seele» kann nur gelingen, wenn ich die Person, die ich liebe in meiner eigenen Seele erlebe! Welches Erlebnis! Das kann doch eigentlich nur gelingen, wenn ich die Seele meines Gegenüber mit dem grössten Respekt und der grössten Achtsamkeit in mir aufleben lasse, ohne diese Persönlichkeit in irgendeiner Weise verändern zu wollen.

Ein ernstgemeinter Dialog mit offenem Herzen impliziert «sehen und gesehen werden» und ist die wichtigste Voraussetzung einer Begegnung und so auch Beziehung zwischen «Ich und Du» und hilft mir, mich meinem Gegenüber zu öffnen, so wie das mein Gegenüber sich mir öffnen kann. Dies trifft für jede Begegnung und Beziehung zu, für die Liebesbeziehung ist sie Fundament und Voraussetzung.

Begegnung als Heilungsimpuls gelingt mit Liebe. Begegnung mit Liebe

heilt!

«Der Tod hebt das reine Ich heraus – er ist Spender tiefren Seins»

Der Tod – was ist der Tod?

Ein Spender tiefren Seins;

Man fällt nicht aus der Welt,

man wird erst mit ihr eins.Der Tod ist heiliger als alle andren Engel.

Er hebt das reine Ich heraus am Grab der Mängel.Der Tod macht dich so still,

dass Gott dich hören kann.

Im Tod fängt unser Ich ja erst zu klingen an.Theowill Uebelacker

Dieses Gedicht hat mich tief berührt, weil es die Wirklichkeit um den Tod so treffend beschreibt.

Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt auch

Ich glaube, dass unser Leben farbiger und menschlicher wird, wenn wir die Toten bzw. den Tod als wichtiges Ereignis in unser Leben mit einbeziehen.

Bei meiner ärztlichen Tätigkeit gehören Geburt und Tod dazu. Da ich viele Jahre auf einer Intensivstation für Neu- und Frühgeborene gearbeitet habe, habe ich die Geburt tausender Babys miterleben dürfen wie auch das Sterben in jedem Lebensalter.

Alle diese Ereignisse, ob Geburt oder Tod, sind sehr individuell, es sind feierliche, ja weihevolle Momente. Wenn es die Umstände erlaubten, haben wir – das Personal – für einen kurzen Moment inne gehalten, um diesem besonderen Moment Raum zu geben.

Geburt und Tod sind Schwellenübertritte im Leben. Sie gehören zum individuellen Leben dazu. Daher ist es richtig und wichtig, dass Geburt und Tod in unserem Leben einen besonderen Raum, ja einen Kult einnehmen. Die Art, wie wir auf die Welt kommen und wie wir sterben, sagt etwas über unsere Individualität aus, wenn es medizinisch nicht zu sehr beeinflusst wurde.

Umgang mit Verstorbenen – wie beziehe ich sie in meinen Alltag ein?

Der Tod eines geliebten Menschen ist ein Verlust, der schmerzt und eine Lücke hinterlässt. Unsere Trauer ist sehr berechtigt, aber wir sollten versuchen, nicht in ihr zu versinken.

Ich denke, es ist wichtig, wenn wir Dankbarkeit entwickeln, den verstorbenen Menschen gekannt zu haben, mit ihm einen gemeinsamen Weg gegangen zu sein, auch wenn es sehr konfliktreich gewesen sein sollte.

Nach dem Versterben eines geliebten Menschen sollten wir versuchen, Konfliktinhalte beiseite räumen. Denn, wenn ich mich noch mit solchen Inhalten verbinde, binde ich mich weiter an den Verstorbenen. Dabei zählt es jetzt loszulassen und zu reflektieren, welche Möglichkeiten der Erkenntnis sich für mich ergeben durch die Beziehung, die ich mit dem Verstorbenen hatte, so schön oder schwierig sie gewesen sein mag. Wenn wir versuchen, die Gesten des Konfliktes zu verstehen ohne zu beurteilen, können wir oftmals erstaunliches entdecken und nicht selten zeigt sich diese Erkenntnis als Kraftspender oder gar Wegweiser für unser Dasein.

Um die Verbindung mit dem Verstorbenen in würdiger Weise der Realität anzupassen, könnte ich für eine gewisse Zeit Dinge tun, die der Verstorbene gerne gemacht hat, wie z.B. sein Lieblingsbuch lesen oder seinem Hobby nachgehen. Ich kann versuchen, mit den Augen des Verstorbenen zu schauen. Bei allen Schwierigkeiten, die sich da zeigen mögen, dürfen wir unseren Humor nicht vergessen, der unser Leben lebendiger erleben lässt.

In meinen Alltag beziehe ich Verstorbene mit ein: Was würdest du jetzt zu dem Problem sagen? Wie würdest du darüber denken, fühlen oder handeln?

Immer wieder habe ich erlebt, dass ich entweder die angesprochenen Verstorbenen unmittelbar erlebt oder aber ihre Botschaften geträumt oder als Bilder, Stimmungen oder Gedanken wahrgenommen habe. Verstorbene können unseren Willen und unsere Handlungen beeinflussen, wenn wir dies zulassen und der Präsenz unserer Verstorbenen in unserem Leben gewahr sind.

Wie begleite ich einen frisch Verstorbenen?

In den Kirchen und in der Gesellschaft ist es üblich, drei Tage Totenwache auszuüben, um dem Toten den Übergang zu erleichtern. Drei Tage braucht die Seele, um sich ganz vom Körper zu lösen. Aber mit welcher Logik machen wir so was, wenn danach sowieso «Schluss» sein soll, also wenn wir nur einmal auf dieser Welt leben?

Ich darf euch ermuntern nichts zu glauben, sondern Verhaltensweisen der Menschen und der Gesellschaft sowie Glaubenssätze kritisch zu hinterfragen.

Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Eltern begleiten durfte, als sie gestorben waren. In den drei Tagen habe ich erstaunliche Erfahrungen und Erkenntnisse machen dürfen. So habe ich mich neben das Gesicht von Mutter bzw. Vater gesetzt, mal auf deren rechte, mal auf deren linke Seite. Ich war völlig verblüfft, festzustellen, dass sich ihre Mimik veränderte, mal liebevoll, mal grimmig, mal wütend, als ob sie mit mir gesprochen hätten. Die rechte Gesichtshälfte strahlte etwas völlig anderes aus als die linke.

Bei der Totenwache kann man den Verstorbenen etwas aus der Bibel vorlesen oder aus einem Lieblingsbuch, man kann auch etwas erzählen oder gemeinsam über den Verstorbenen sprechen, man kann singen oder musizieren. «Mucksmäuschenstill» muss es nicht sein, jedoch sollte die Totenwache als besonderes Ereignis würdig und feierlich gestaltet werden. Ich wünsche jedem von euch, solche Erfahrungen machen zu dürfen.

Wie ist es mit der Reinkarnation?

«Glaubst du an die Wiedergeburt?» werde ich immer wieder gefragt. Ich glaube grundsätzlich nichts, was gesagt oder gedacht wird. Ich orientiere mich an dem, was sich mir schlüssig zeigt. Die Frage der Wiedergeburt ist für mich keine Frage des Glaubens sondern der Lebenstatsachen. Daher sammle ich gerne Lebenstatsachen, um daraus eine Erkenntnis zu entwickeln.

So können wir immer wieder verwundert feststellen, dass Kinder, die nicht durch eine strenge Konfessionsreligion oder durch das Belächeln der Erwachsenen verdorben wurden, die Existenz einer anderen Welt in der Regel als selbstverständlich erleben. Die Dipl.-Psych. Erika Schäfer hat in ihrer jahrzehntelangen Arbeit erstaunliche Erfahrungen gesammelt, die sie in ihrem Buch «Mama glaub mir, ich habe schon einmal gelebt» zusammengetragen hat. Menschen, die durch Reanimation «zurückgeholt» wurden, berichten über ähnliche Erfahrungen.

Das Leben ist für mich freudiger, schöner, gerechter, liebevoller, sinnvoller, weisheitsvoller aber auch strenger und verantwortungsvoller, wenn wir nicht nur einmal auf die Welt kommen sondern in mehreren Leben die Möglichkeit erhalten, unsere Lebensaufgaben, die wir uns gestellt haben, zu erfüllen. Ich konnte mir bereits als Kind nicht vorstellen, dass der liebe Gott so einfältig ist und uns nur ein einziges Mal auf die Welt kommen lässt, um anschliessend auf «Nimmerwiedersehen» zu verschwinden.

Die 10 Gebote und die Möglichkeit sich von den Sünden zu befreien, ist eine wichtige Möglichkeit der Menschen der letzten Jahrtausende gewesen, sich im Leben zurecht zu finden, zu lernen, in Polaritäten zu leben, dass es «gut und böse» gibt, Täter- und Opferbeziehungen usw. Das waren Themen der letzten Zeitepoche, und das war richtig so für die Entwicklung der Menschen damals.

Heute sind wir in einer neuen Zeitepoche und aufgerufen, die 10 Gebote in uns lebendig zu tragen wie auch Konflikte zu lösen, ohne in Polaritäten abzudriften, also Polaritäten zu überwinden und stattdessen mehr die Gesten der Ereignisse verstehen zu lernen. Diese sind es, ein umfassendes Verständnis für Gesamtzusammenhänge zu erfahren.

Haben wir eine Entscheidung getroffen, dass etwas falsch oder richtig ist, blenden wir einen Teil unserer Wahrnehmung aus. «Urteil macht eng» könnte man sagen.

Wir sind und bleiben selbst verantwortlich für unser Handeln – eigentlich immer. Und das ist gut so!

Die «Erlösung» durch die Beichte ist kein Freibrief, uns unserer Verantwortung zu entziehen. Auch dürfen wir nicht vergessen, welche Macht die Kirche über Jahrhunderte auf die Menschheit ausgeübt hat und wieviel Millionen Menschen ihr zum Opfer gefallen sind. Wie oft hat die Kirche die Definition von Recht und Unrecht, also von richtig und falsch, gut und böse für sich in Anspruch genommen. Wer anders dachte oder handelte, wurde in der Regel verfolgt oder getötet.

In der Bibel sind keinerlei Hinweise zu finden, die die Existenz der Reinkarnation ablehnen. Die Auslegung und die Bewertung zu diesem Thema ist Sache einzelner Konfessionen und liegt in deren Verantwortung, hat aber mit einem umfassenden Religionsverständnis, wie wir sie in der Bibel finden, oftmals nichts zu tun.

Geburt und Tod – in der irdischen und geistigen Welt

Wenn wir sterben, tauchen wir in eine andere Welt ein, ich nenne sie die geistige Welt. So ist ein Tod im jetzigen Leben, zugleich eine Geburt in der geistigen Welt und eine Geburt in unserem jetzigen irdischen Leben ein Tod in der geistigen Welt.

Es offenbart sich hier etwas, das wir Lebenszyklen nennen können. Im Verständnis, dass wir wiederholt leben, kann die Existenz der geistigen Welt, in die wir nach dem Tod eintauchen, schlüssig sein. Unsere Erfahrungen, die wir im irdischen Dasein gemacht haben, sollten irgendwo so aufgearbeitet werden, dass wir sie für eine kommende Inkarnation, also für ein künftiges Leben nutzen können. Auch dürfen wir davon ausgehen, dass wir uns etwas vorgenommen haben für dieses und für weitere Leben, dass wir erkennen und realisieren sollten.

So einfach ist es nicht unser Lebensthema heraus zu bekommen. Wenn wir jedoch aufmerksam unser Leben, unsere Biographie anschauen, werden wir feststellen, dass wir immer wieder Ereignisse und Begegnungen haben, zu denen eine bestimmte «Überschrift» passt. Da möchte sich offenbar ein roter Faden zeigen.

Ich meine, dazu gehört, dass wir mit Menschen, die uns heute sehr nahe stehen, in vergangenen Leben zu tun gehabt haben. Ist es vielleicht so, dass wir uns unsere Eltern, unsere Partner und unsere Kinder ausgesucht haben und die nicht «zufällig» bei uns sind? Oder umgekehrt wie Erika Schäfer in ihrem o.g. Buch eindrücklich beschreibt, dass die Kinder sich ihre Eltern aussuchen, um ihnen bei der Bewältigung gesetzter Lebensaufgaben behilflich zu sein. Diese Hilfe kann sich auch durch eine ausserordentlich schwierige konfliktreiche Beziehung Ausdruck verleihen.

So kann, wenn mir schlimmes angetan wurde, in einem neuen Licht erscheinen. Natürlich entschuldigt dies in keiner Weise irgendein Verhalten; doch kann sich ein anderes Verständnis für Lebenszusammenhänge entwickeln, selbst wenn die betroffene Person bereits verstorben ist. Mit dieser Betrachtung haben es die Menschen oft leichter, dramatische Erlebnisse zu verarbeiten, so meine Erfahrungen aus der täglichen Praxis.

Umgang mit Geburt und Tod in der heutigen Medizin – Leben und Tod um jeden Preis?

Die Geburten unserer Kinder werden immer mehr gelenkt, d.h. der Geburtsmoment wird durch wehenfördernde Medikamente oder einem geplanten «Wahl-« Kaiserschnitt manipuliert. Sog. Sonntagskinder werden immer rarer, weil wir durch Medikamente geschickt die Geburt lenken können. An dieser Stelle spreche ich nicht von den Geburten, bei denen medizinisches Eingreifen notwendig ist – dafür ist unsere heutige Medizin segensreich. Jedoch bedürfen ca 10% der Geburten eines Kaiserschnittes aus medizinischer Indikation. Wir haben aber mittlerweile eine Kaiserschnittrate von teilweise mehr als 50%.

In der Coronaära war es besonders eindrücklich zu erleben, wie die heutige Medizin den lebenspraktischen Zugang zur Realität verloren hat. Einerseits «Leben um jeden Preis», andererseits, wenn ich Organe brauche, erstelle ich mir eine Definition von Tod, die mir erlaubt, «wissenschaftlich» weiter vorzugehen.

In dem einen Fall werden schwerkranke, demente alte Menschen gegen Corona geimpft, wohl wissend, dass auch Geimpfte weiterhin ansteckend sein können. Und auf Intensivstationen werden alle «Register gezogen», um das «Leben» – was da noch Leben ist -, zu erhalten.

In dem anderen Fall neigen wir dazu, den schwer verletzten Menschen «toter» zu machen als er ist, denn ich will ja noch etwas von ihm – seine Organe.

Mit «toter» meine ich, dass wir uns der «wissenschaftlichen» Definition des Hirntodes bedienen, die den Menschen als tot bezeichnet. Es ist aber unschwer zu erkennen, dass es einen grossen Unterschied gibt zwischen einem Hirntoten, bei dem Lebensprozesse noch tadellos funktionieren und einem «wirklich Toten», bei dem alle Lebensprozesse beendet sind.

Wer mag beurteilen, ob ein Hirntoter noch ein Gefühlsleben hat? Nach welchen Kriterien mag das beurteilt werden? Ich möchte hier keine Diskussion zum Thema Hirntod und Transplantation diskutieren, ich möchte aber feststellen, dass die Wissenschaft nicht selten in einseitiger Weise Dinge für wahr festlegt und dabei wesentliche Merkmale nicht berücksichtigt oder nicht beantwortet.

Es ist sehr eindrücklich zu erleben, wenn sich Transplantationsteam und das Team der Intensivmediziner an einem Krankenbett gegenüberstehen. Dies habe ich verschiedene Male miterlebt.

Was tun wir da eigentlich? Ist es richtig, derart in Schwellenübertritte einzugreifen?

Es ist eine Frage der Freiheit, dass wir uns in unserem modernen Leben aus einer Erkenntnis heraus entscheiden, in bestimmten Situationen gerade nicht einzugreifen!

Im medizinischen Bereich ist diesbezüglich schon viel passiert, aber dies sollte noch weiter entwickelt werden.

Denn, wie werden alte kranke, vielleicht demente Menschen, die nicht mehr selbständig leben können intensivmedizinisch betreut? Wann ziehen wir da eine Grenze? Wer zieht die Grenze? Stehen organspezifische Defizite im Vordergrund? Finden biographische Lebenstatsachen eine Berücksichtigung? Auch wenn es mittlerweile Ethikkommissionen in den Kliniken gibt, wie oft kommen sie wirklich zum Einsatz?

Oder hätte eine Gynäkologin nicht die Pflicht, wenigstens zu versuchen, die werdende, sich ängstigende Mutter dahingehend zu begleiten, dass sie sich auf eine spontane Geburt freut anstatt ihre Ängste als willkommenen Anlass zu nehmen und ihr zu einem Wahlkaiserschnitt, der ja «viel sicherer» ist, zu raten?

Was genau ist sicherer in diesem Fall – doch lediglich der Akt der Geburt? Denke ich an das Kind, sein Schicksal und seine Biographie? Berücksichtige ich, dass eine Spontangeburt, zu der aus einer angstvollen Situation der Mutter die weise Gynäkologin doch geraten und intensiv begleitet hatte, vielleicht massgeblich die Mutter-Kind-Bindung in positiver Weise beeinflusst werden konnte?

Ob wir wollen oder nicht, bei solchen Schlüsselfragen übernehmen wir Ärzte eine grosse Verantwortung, die nicht selten ein ganzes Leben beeinflussen können.

Auch darf man bei solchen Betrachtungen die finanzielle Seite nicht vergessen. Ein Kaiserschnitt ist lukrativer als eine Spontangeburt und Intensivstationen brauchen eine hochprozentige Auslastung! Das ist nicht ketzerisch sondern leider Realität.

Ich gestalte die Umstände meines Todes – Patientenverfügung

Wir leben in einem Zeitalter, in dem die Menschen immer bewusster leben und immer mehr eigene Entscheidungen treffen wollen. Ich nenne es das Zeitalter der Bewusstseinsseele. Das bedeutet, die Menschen wollen zunehmend alle Umstände des Lebens verstehen und nachvollziehen können. Zufällen wird nur noch wenig Spielraum gelassen. Dies zeigt auch die öffentliche Forderung, sich aktiv an der Gestaltung des eigenen Todes durch eine Patientenverfügung zu beteiligen. Es genügt heute nicht mehr, wenn Angehörige, die Haltung des sterbenden Menschen dem intensivmedizinischen Personal vermitteln.

Daher sollte jeder von uns festlegen, inwieweit er eine intensivmedizinische Begleitung und lebensverlängernde Massnahmen wünscht, wenn er schwer krank ist. Ich habe einige Patienten, die eine solche Verfügung auch explizit für die Coronaerkrankung festgelegt haben.

Der Tod ist eben «Spender tiefren Seins», im «Tod fängt unser Ich zu klingen an» wie im eingangs formulierten Spruch nachzulesen. Oder der Tod hebt das reine Ich heraus!

Geburt und Tod als Schwellenübertritte sind wesentlichste Ereignisse jedes Menschen. Sie zu würdigen ist genauso unsere Pflicht wie ihnen den Raum der Entfaltung zu geben ohne «dazwischen zu funken», weil wir sonst Leben manipulieren. Die Freiheit an dieser Stelle ist, der Grösse der Ereignisse den Respekt zu zollen, die ihnen gebührt, nämlich Geburt und Tod im Gesamtzusammenhang eines Individuums wahrzunehmen und danach zu handeln. Das ist gelebte Freiheit.

Denn durch den Tod erfahren wir etwas über das reine Ich als Spender tiefren Seins. Für mich trifft das für die Geburt ebenso zu!

Leben schliesst so gesehen, die beiden Schwellenübertritte Geburt und Tod mit ein, denn sie gehören nicht nur zum Leben – sie zeigen individuelles Leben auf.

Michael Seefried, Ostern 2022

Kränkung

«Mich kann niemand beleidigen, wenn ich es nicht zulasse»

Einerseits:

Kränkung, wer kennt dieses Gefühl nicht.

Eine Diskussion, ein Wort, manchmal nur eine Geste, und uns wird ganz heiss, Gedanken und Gefühle schiessen durch unseren Körper, sie überrennen uns, wir haben Mühe, uns zu kontrollieren, wir fühlen uns zunehmend elend, es wirft uns aus der Bahn …

Eine Kränkung ist immer ein Ereignis auf der Ebene einer Ich-Du-Beziehung. Mein Hund oder mein dreijähriges Kind beispielsweise können mich nicht kränken, denn die Ich-Du- Beziehung ist nicht auf Augenhöhe.

Kränkung ist meine Sache!

Mein Gegenüber ist in der Regel nicht dafür verantwortlich, dass ich sein Handeln als Kränkung empfinde. Die Kränkung, die sich bei mir einstellt, hat mit mir zu tun, mit meinen Erfahrungen, meiner Biographie, meinen Hürden oder Verstrickungen, die mir aufzeigen, wo ich noch verletzbar bin. Ich könnte meinem Gegenüber geradezu dankbar sein, dass es mich auf meine «Baustellen» aufmerksam macht.

Andererseits:

Die Welt wandelt sich mit grosser Geschwindigkeit, insbesondere seit Januar 2020. Damit verändern sich die sozialen Beziehungen zwischen Ich und Du sowie die Bildung von Gemeinschaften in privater und beruflicher Hinsicht rasant. Diese Neugestaltung ist erforderlich, um das alte Bewusstsein zu überwinden und hinter uns zu lassen. Die Gesellschaft und auch die Konfessionen der Religionen haben uns in diesem «Bewusstsein der Polaritäten» festgehalten, wie Betrachtungen über Sünde und die 10 Gebote aufzeigen: Gut-Schlecht, Richtig-Falsch sowie Gut-Böse wurden Richtwerte und Ideale.

Vorstellungen über Recht und Unrecht oder Moral wurden so zementiert. Diese waren in den letzten Jahrhunderten wichtig, damit die Menschen ein Gespür für Polaritäten entwickeln konnten.

Nun ist es an der Zeit, dass wir der Entwicklung von Gemeinschaften und der Ich-Du-Wir-Beziehung Raum für Neugestaltung geben. Das hat zur Konsequenz, dass sich der Inhalt von Begriffen wie Macht, Moral, Freiheit, Recht und Unrecht verändert. Ein Wandel des Bewusstseins, eine Transformation wird sich daraus ergeben. Das scheint unsere Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte zu sein.

Daher: Versucht mal den Gestaltungsraum in eurem Leben zu nutzen. Das ist im Prinzip jederzeit möglich, egal wie dramatisch oder akut eine Lebenssituation sein mag.

Je nach Situation habe ich mindestens einige Sekunden Zeit für den Gestaltungsraum, meist sogar etwas mehr. Konflikte müssen in der Regel nicht im Moment geklärt und besprochen werden. Das ist beruhigend. Denn so haben wir mehr Spielraum und emotionalen Abstand, um zu gestalten. Paare sollten sich regelmässig verabreden, z.B. ein Mal pro Woche oder alle 14 Tage, um sich über ihren Alltag auszutauschen – idealerweise in einem Moment der Ruhe ohne Kinder und ohne Telefon in einer wohlwollenden Atmosphäre.

Die wichtigste Qualität, wenn ein Reiz oder ein Ereignis auf mich einstürmt, ist das Fühlen.

Diesem Gefühl sollte ich den Raum geben, es wahr- und ernstzunehmen – allerdings ohne mich zu einer unmittelbaren Handlung treiben zu lassen. Vielmehr sollte mich das Gefühl leiten, die Handlung zu gestalten. Das Gefühl ist dann Mediator in meinem Gestaltungsprozess, der als Grundlage immer die Ich-Du-Beziehung hat. Wir kennen dies als Resilienz, dass wir ganz bei uns bleiben können, ohne die momentane Situation zu beurteilen. Menschen mit einer hohen Resilienz sind geübter und belastbarer in schwierigen Situationen.

Wie kann ich mich vor Kränkung schützen?

Nun werden wir feststellen, dass wir bei bestimmten Ereignissen («Reizen») noch verletzbar und im Widerstand sind. Es gibt Ereignisse, die «machen mich noch fertig»; da werden wir von der Wucht der Gefühle, die auf uns einstürmen, förmlich umgehauen.

Und so kennen wir auch Menschen, mit denen wir von der ersten Begegnung an im Konflikt stehen. In solchen Situationen fällt es uns schwer, den Gestaltungsraum zu bearbeiten.

Es ist nun eine Herausforderung, auf die Suche zu gehen, wo wir genau noch verletzbar sind. Wo gelingt noch Kränkung? Wo lebe ich noch im Widerstand? Warum habe ich mit diesem einen Menschen von Anfang an Schwierigkeiten, obwohl äusserlich nicht viel geschehen ist?

Dies impliziert eine Bedingung: Dass ich wirklich die Umstände ergründen möchte, wo ich noch verletzbar bin. Dieser Impuls muss von mir ausgehen. Ist dieser Impuls nicht eindeutig, werden therapeutische Bemühungen schwierig sein.

Für mich persönlich war es hilfreich, den Gedanken zuzulassen, dass wir Menschen uns in anderen Leben und anderen Zusammenhängen bereits gekannt haben und Konflikte vielleicht von dort in dieses Leben «rüberschwappen». Ich bin den Menschen dankbar, die mich gekränkt haben; durch sie habe ich viel gelernt.

In der therapeutischen Arbeit können wir erarbeiten, ob es Konflikte dieser Art gibt oder ob ein anderes Thema für ungelöste Hürden in unserem Leben sorgt. Es wird uns guttun, solche Hürden aufzulösen, damit sie unser Handeln nicht mehr beeinflussen können.

Wenn uns dies gelingt, wird es uns zunehmend emotional besser gehen; wir werden stabiler, ausgeglichener und freudiger durchs Leben gehen. Widerstände, die uns in unserem Tun immer wieder begegnet sind, werden verschwinden. So werden wir immer mehr ganz bei uns sein, ganz präsent und weniger verletzbar.

In der Regel sind wir «empfindlicher» auf Kränkungen bei Menschen, denen wir emotional nahe stehen wie PartnerIn, Kindern, Eltern, Geschwistern oder auch Grosseltern als jemand aus dem Einkaufsladen oder dem ÖV. Dies ist natürlich und kann uns auf dem Weg, innere Ausgeglichenheit zu üben, helfen. Unsere Kinder und unsere Partner sind in der Regel unsere besten Lehrmeister – gerade, weil sie uns emotional so nahestehen.

Gesellschaftliche Bedeutung und Verantwortung im Umgang mit Kränkung

Kränkung spielt in jeder Gemeinschaft eine grosse Rolle: ob innerhalb der Familie, in einer Schule, in einer Organisation oder in der Politik. Gerade in der Politik oder in ranghohen Positionen einer Organisation bin ich aufgerufen, verantwortungsvoll einer Aufgabe zu dienen. Oftmals stehen leider persönliche Bestrebungen, Egoismus und Machtgehabe im Vordergrund, wie wir das in der Politik oft antreffen. Diese trüben die Qualität der anstehenden Arbeit.

Daher ist es aus meiner Sicht Pflicht, dass gerade Personen in hohen Positionen und Politiker eine individuelle Entwicklung durchlaufen, bei der sie lernen, persönliche Bestrebungen, Egoismus und Machtgehabe zugunsten von Präsenz, innerer Ausgeglichenheit und Authentizität zu überwinden. In den entsprechenden Ausbildungsgängen sollte dies fester Bestandteil sein.

Der Umgang mit Kränkung hat daher nicht nur eine persönliche, sondern eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung. Jede ungelöste Kränkung kann den Boden für einen Konflikt und schliesslich für eine kriegerische Dynamik legen. Umgekehrt: Je stabiler und ausgeglichener jeder Einzelne von uns ist und somit unempfindlicher auf Kränkung, desto grösser der Beitrag für ein friedliches Miteinander. Dies wird uns im Moment exemplarisch vor Augen geführt: Putin als alleinigen Aggressor zu bezeichnen, verfehlt die Realität der Geschichte (siehe mein Artikel über die Ukraine in der Märzausgabe dieser Zeitschrift).

Die Gestaltung sozialer Beziehungen, die Ich-Du Beziehungen wie auch die Gestaltung von Gemeinschaften liegen – auch unter dem Aspekt einer Friedensbewegung – in der Hand jedes Einzelnen von uns. So gesehen haben wir es in der Hand, indem wir uns selbst reflektieren, schauen, wo wir noch verletzbar sind und dies aufzulösen versuchen.

Friedensaktivitäten jeder Art sind sehr lobenswert; doch, wie die Geschichte zeigt, werden sie keine nachhaltige und tiefe Wirkung haben. Die individuelle Stabilität und Präsenz und konsequenterweise einer Gesellschaft, auch im Umgang mit Konflikten und Kränkungen, wird Garant sein für jede friedliche Entwicklung. Anders wird es nicht möglich sein.

Kränkung in Pädagogik und Medizin

Eine grosse Bedeutung hat das Thema der Kränkung auch auf jeden Lern- und therapeutischen Prozess, auf Erziehung, Pädagogik und Medizin im Allgemeinen.

Je mehr meine innere Haltung wie Wertschätzung, Begeisterung und Humor meinen Lebensalltag im Umgang mit Kindern und Jugendlichen prägen, umso mehr ebne ich den Weg, Kränkungstendenzen wenig Platz einzuräumen. Dies funktioniert, wenn ich dies wirklich verinnerlicht habe: Nur dann kann ich authentisch und klar Vorbild sein. Sonst durchschauen mich die Kinder, und mein Verhalten wird als leere Hülle erlebt.

Sind meine pädagogischen Werte und Ziele eher Bewertung, Druck und Bestrafung, so helfe ich mit, einen fruchtbaren Boden zu schaffen, auf dem auch Kränkungstendenzen gut gedeihen können mit entsprechenden gesellschaftlichen Konsequenzen.

In der Medizin ist es ähnlich: Wie kann ich einen Patienten so begleiten, dass er das Gefühl hat, in jedem Moment Herr seiner Lebenssituation zu sein? Auch hier darf ich Vorbild sein, in der Vermittlung von Wertschätzung, Authentizität und auch Begeisterung, die enorme Hürde der individuellen Erkrankung ganz anzunehmen, damit ich aus dem Impuls der Annahme den Heilungsprozess gestalten kann. Das ist ein sehr komplexer und individueller Vorgang, der immer wieder eine unglaubliche Wirkung zeigt.

Wie sich bei vielen Menschen bereits gezeigt hat, wird die beschriebene Grundhaltung eine gesundheitsförderliche Wirkung haben und den individuellen Menschen in seinem Sein stabilisieren. Dies wird eine grossartige Auswirkung auf die Ich-Du-Beziehung, die Gesellschaft und das Miteinander der verschiedenen Kulturen haben.

Nur mit Humor kann ich am Leben angeschlossen sein.

Humor ist Lebensqualität, Lebenshaltung und Lebensgefühl. Humor gehört zum Leben wie Ernst, Fröhlich- oder Traurig sein.

«Humor ist die Begabung eines Menschen den Unzulänglichkeiten des Lebens und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen», kann man bei Wikipedia nachlesen.

Ich meine in diesem Artikel den echten Humor, nicht den, der andere bewertet oder verurteilt. Im Humor bin ich ganz mit dem Herzen dabei. Humor hat für mich eine bedeutende seelische Tiefe, die mich lebendig sein lässt, die mir hilft, am Leben angeschlossen zu sein.

Humor ist gesund:

Zudem ist Humor gesund: er ist immunstimulierend, unmittelbar messbar im Blutbild (!), er senkt den Blutdruck, reguliert den Hormonhaushalt, stimuliert die Gehirntätigkeit, wirkt stimmungsaufhellend und antidepressiv. Humor darf jeden Tag Platz in unserem Leben haben.

Humor und Lachen. Das Thema dieses Artikels ist Humor nicht lachen!

Lachen wird mit Humor oft in Verbindung gebracht, aber nicht jedes Lachen hat Humor und nicht jeder Humor braucht Lachen.

Die heitere Gelassenheit, die wir beim Humor erleben, ist keinesfalls oberflächlich.

Im Humor steckt Ernsthaftes, vor allem ist es eine urmenschliche Geste und Qualität. Humor impliziert meine Lebenshaltung: «ist das Glas halb voll oder halb leer». Damit meine ich: Breche ich emotional vor den Problemen, die sich mir im Leben stellen beinahe zusammen, scheinen sie also eine fast unüberwindbare Hürde zu sein oder sehe ich in jedem Problem das Potential einer Lösung, wie auch immer sie aussehen mag. Das ist einerseits ein Thema des Temperamentes und der Erziehung, andererseits welche Lebenserfahrungen sowie «Hürden» wir noch nicht überwinden konnten.

Mit Temperament meine ich die 4 Temperamente des Menschen, also den Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker. In der Regel leben wir insbesondere 2 dieser Temperamente, wobei eines im Vordergrund steht. Es ist natürlich, dass ein Choleriker oder Sanguiniker anders mit Humor umgehen als ein Phlegmatiker oder Melancholiker. Der Melancholiker sieht die Welt eher pessimistisch, neigt also eher dazu, dass Glas halb leer zu sehen als der Sanguiniker, der die Welt eher optimistisch sieht.

Dürfen wir Humor haben?

«Dürfen» wir in der derzeitigen Weltsituation humorvoll sein? Diese Frage höre ich immer wieder, und ich finde es sehr interessant, dass Menschen so etwas denken.

Ist Humor denn etwas verwerfliches oder oberflächliches, was man nur zu bestimmten Zeiten leben darf? Es fragt auch niemand, ob wir ernst oder traurig sein dürfen…

Was ist mit der Zeit vor dem Ukrainekrieg? Haben andere Kriege, die wir seit Jahrzehnten hinnehmen wie Iran-Irak, Israel und Palästina, Libyen, Afghanistan oder die weltweiten Hungersnöte, denen Millionen von Menschen zum Opfer fallen, einen anderen Stellenwert?

Globales Wohlbehagen: ist das ein erstrebenswertes individuelles und globales Ziel?

Besagt es, dass die Menschen glücklicher und zufriedener mit sich und der Welt sind? Und dann? Wird es dann noch Entwicklung geben? Sind nicht gerade Krisen

die besten Entwicklungshelfer? Schaumal in Deine persönliche Biographie und die Deiner Liebsten. Waren es nicht Krisen, die geschubst und weiter gebracht haben?

Wäre dann ein globales Wohlbehagen nicht einem Weltuntergang gleichzusetzen?

Zudem hat jeder von uns sein individuelles Schicksal und seinen individuellen Lebensauftrag. Das geht nicht immer mit Wohlbehagen einher.

Humor ist lebensnotwendig!

Humor ist nicht nur erlaubt, er ist lebensnotwendig, er gehört zum Leben wie Ernst, Traurigkeit, Aggression, Hass, Wut, Liebe, Freude, Glück….. Wir sind geboren mit all diesen Qualitäten, sie sind Teil von uns, unseren Stimmungen, die uns die Farben des Lebens geben und unsere Lebendigkeit. Sie machen erst unsere Lebendigkeit aus. So können wir uns fragen: was ist der Sinn des Lebens? Ich denke, es ist das Leben selbst mit all seinen Facetten, Herausforderungen, Hürden und Krisen. Und da gehört Humor wie die anderen genannten Qualitäten dazu.

Wer anstrebt, die eine oder andere Qualität eliminieren zu wollen, ist weltfremd und naiv. Alle diese Qualitäten wollen, ja müssen gelebt sein. Nur wenn ich sie kenne, kann ich sie kultivieren und so in mein Leben integrieren, dass ich niemandem schade und selbst offen und authentisch ganz mein Potential und meine Schöpferkraft leben kann. Daher ist es so wichtig, dass wir den Kindern den Raum geben, mit all diesen Qualitäten zu experimentieren, um sie an sich selbst und im Miteinander kennenzulernen.

Es gibt natürlich Momente, bei denen Humor unpassend ist wie bei den meisten Beerdigungen. Eine Ausnahme war die Trauerfeier des Clowns Dimitri in Locarno im Juli 2016, bei der der Humor sehr präsent sein durfte. «Mit Orgelklängen und unter dem Applaus der Trauergäste – unter ihnen Alt-Bundesrat Flavio Cotti, wurde der Sarg…auf den Vorplatz getragen. Schülerinnen und Schüler der Dimitri-Schule feierten hier nochmals ein buntes Fest..» aus TA Panorama vom 24.7.16

Ist das nicht eine rührende Würdigung für den Verstorbenen?

Humor und Gesellschaft – der «Arbeitsabsolutheitsanspruch»

In den Industrienationen ist Humor rückläufig. Woran liegt das? Ich kenne keine Studien, die dies fundiert untersucht haben, aber es ist in allen Ländern zu beobachten. Wenn ich mir selbst eine Antwort überlege, denke ich folgendes:

In den Industrienationen stehen Arbeit, Karriere, beruflicher Erfolg immer mehr im Vordergrund. Das ganze Leben muss sich danach richten wie Familienstrukturen, Partnerschaft, Beziehungen generell, immer frühere Fremdbetreuung unserer Kinder. Mit diesem «Arbeitsabsolutheitsanspruch» verlieren wir einen Teil unseres Lebens, denn mit dieser Haltung sind wir oftmals nicht mehr in der Gegenwart sondern mehr auf die Zukunft bezogen, wir machen uns nicht selten zum Sklaven unserer Arbeitswelt und verlieren die Lebendigkeit des Lebens. In der Tat sind immer mehr Menschen nicht mehr wirklich lebendig. Und unsere Kinder ahmen uns nach!

Ein weiterer Preis ist die deutliche Zunahme sog. Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall, Zuckerkrankheit, Gallensteine, und nicht zu vergessen, die rasant zunehmenden psychischen Entgleisungen und Krisen, begünstigt insbesondere durch Bewegungsmangel, ungesunden Stress, emotionale Unausgeglichenheit, zunehmend falsche da entfremdete Ernährung, zuviel Eiweiss, soziale Vereinsamung etc.

Wo bleibt dann das Leben? Kann es wirklich nur so gehen oder ist eine andere lebendigere Vernetzung und Gestaltung zwischen Arbeits- und Privatleben möglich? Ich beobachte, dass immer mehr junge Menschen nicht mehr 100% arbeiten, was zu meiner Zeit undenkbar gewesen wäre. Vielleicht ist das ein Anfang in die richtige Richtung? Denn vergessen wir nicht, dass Humor nur in der Gegenwart gelebt werden kann. Ich kann mir nicht vornehmen übermorgen nach der Mittagspause humorvoll zu sein. Humor geschieht aus dem Moment heraus als kreativer schöner Moment der Lebendigkeit, des Mensch-Seins.

Humor in Erziehung und im Heilprozess

Da Humor eine wichtige Lebensqualität ist, darf er auch nicht in der Erziehung oder im therapeutischen Prozess fehlen. Im Gegenteil, es ist ein Muss, dass Humor sowohl bei der Erziehung als auch im Umgang mit Kranken gegenwärtig ist – denn welch grössere Kraft gibt es, die uns hilft am Leben angeschlossen zu bleiben und uns lebendig zu fühlen als der Humor? Warum wohl sind Clowns in Kinderkliniken gegenwärtig?

Was wäre der Unterricht, der Lebensalltag einer Familie, die Gestaltung von Beziehung und Partnerschaft, ein therapeutischer Prozess ohne Humor? Eine

schwere Krise, eine Trauerphase kann ich mit Humor überwinden.

Alle Menschen brauchen Vorbilder, insbesondere Kinder und zwar nicht, was wir sagen, sondern sie orientieren sich an unserer Haltung, unserer Gesinnung,

unseren Gedanken und Gefühlen, unserer Authentizität und Klarheit, unserem Sein. So wollen sie auch sein, so lernen sie «aha so funktioniert die Welt».

«Humor ist wenn man trotzdem lacht».

Michael Seefried, Juni 2022

«Angst liegt nie in den Dingen selbst, sondern darin, wie man sie

betrachtet»

Anthony de Mello (1931 Bombay, Indien – 1987 New York, USA)

Angst als archaische Kraft

Angst ist eine archaische Kraft, die unser Leben begleitet. Sie gehört zu uns wie Liebe, Freude, Begeisterung, Enttäuschung, Frust, Aggression, Wut…

Angst lässt uns aufhorchen, macht uns wach, versetzt uns in Anspannung. Angst kann uns auf Gefahren aufmerksam machen und uns schützen. Angst ist dann unser Leibwächter, der uns begleitet.

Unser Körper geht in Alarmbereitschaft: Herzschlag und Atmung beschleunigen sich, wir schwitzen, die Körpertemperatur verändert sich, uns schnürt es die Kehle zu, uns verdirbt es den Appetit, uns kann schwindelig werden, wir können in die Hosen machen, ev. entwickeln wir Schmerzen, unsere Gedanken und Gefühle kreisen um das Angstthema…

Jedoch gibt es in uns eine Kraft, die diesem Zustand Einhalt gebietet.

Angst als Krankheit

Angst kann eine solche gigantische Kraft entwickeln, die unser Verhalten, unsere Gedanken und Gefühle, ja unser Sein steuert. Wir sind unserer Angst gegenüber schutzlos ausgeliefert, ohne dass wir etwas dagegen ausrichten können.

Dann ist sie eine Krankheit. Dann macht sie uns unfrei. Jetzt sollten wir alles daran setzen, dass wir wieder freie Menschen werden. Meist ist eine therapeutische Begleitung notwendig. Oftmals hilft es, wenn ich unter systemischen Gesichtspunkten versuche herauszufinden, warum die Angst eine solche immense Wirkung und Bedeutung in meinem Leben hat. Wer hat noch eine solche Angst in der Familie? Gibt es ev. Gründe, die eine solche Angst notwendig machen oder die sie begründen? Haben Familienangehörige Kriegserfahrungen gemacht, auch wenn sie 1-2-3 Generationen zurückliegen, können sie einen Einfluss auf uns selbst haben.

Wie kann ich mit Angst umgehen lernen?

Wir sollten versuchen, uns nicht gegen die Angst zu stellen. Hören wir ihr zu. Nehmen wir sie ernst und nehmen wir sie an. Was will sie uns sagen? Man sollte mit der Angst in einen inneren Dialog treten und herausfinden, was man braucht, wie wir uns schützen können und was uns Sicherheit bringt.

Dann ist es hilfreich über Angst zu sprechen, sich mit Freunden oder Familie auszutauschen.

Gerade jetzt, wo es in Europa wieder Krieg gibt, wird für viele Menschen die Angst zum Greifen nahe. Da ist es besonders wichtig, mit anderen im Austausch zu sein und andere Kräfte wie Zuversicht, Optimismus, inneren Frieden und innere Zentriertheit neben der Angst in den Fokus zu stellen.

Oft hilft der Austausch mit anderen, zusammen etwas unternehmen, singen, Musik machen, Sport treiben, Spiele…

Wir sind körperliche-seelische-geistige Wesen.

Wir sind körperlich, seelisch und geistige Wesen. Um meine innere Balance zu finden, ist wichtig, dass ich meiner drei Ebenen (Körper-Seele-Geist) als gleichzeitige und gleichwertige Qualitäten gewahr werde.

Immer wenn wir angespannt sind, sollten wir versuchen, uns wieder zu zentrieren, unsere innere Balance wieder zu erreichen. Karl Grunick nennt das Körperintelligenz («Entdecke deine Körperintelligenz»).

Wir können versuchen, wieder unseren Grundtonus einzunehmen. Das ist der «Wohlfühltonus», den ich in der Regel beim Meditieren einnehme. Wenn ich Angst habe oder wütend bin, ist mein Tonus erhöht (körperliche Ebene).

Dann sollte ich innerlich das Ereignis, was mir Angst macht, ganz annehmen und aufmerksam beobachten, was es mit mir macht (seelische Ebene).

Als drittes versuche ich nicht zu bewerten (geistige Ebene).

Wenn ich alle drei Ebenen gleichzeitig und gleichwertig lebe und erfahre, wird es mir gelingen, ganz bei mir zu sein und zentriert.

Das letzte ist natürlich sehr schwierig, wenn es z.B. um die Angst im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg geht. Selbstverständlich ist jede kriegerische Auseinandersetzung abzulehnen und die Aggressoren zu stoppen.

Für mein Wohlbefinden ist es aber wichtig, wenn ich die Realität im Moment so hinnehme wie sie ist ohne «wenn und Aber»!

Denn nur wenn ich ganz bei mir bin, bin ich am besten handlungsfähig. Im konkreten Fall des Ukrainekrieges kann ich überlegen, was in meiner Möglichkeit steht, jetzt zu tun: mich an Sammelaktionen zu beteiligen (Geld, Medikamente, Sachwerte…), Gesprächsrunden organisieren, Artikel zum Thema veröffentlichen, mit Freunden und Bekannten sprechen und sie sensibilisieren, Infos weiterzutragen (Schneeballeffekt), ev eine ehrenamtliche Tätigkeit in Flüchtlingsunterkünften anbieten, usw.

Medien und Angst

Medien sind sensationslüstern. Je mehr Spannung, je mehr Drama, desto besser verkaufen sie sich. Und das ist von den Medien so gewollt. Je mehr Angst in Umlauf gebracht werden kann, umso besser sind die Menschen zu steuern!

Wir sind aber nur Opfer der Medien, wenn wir dies zulassen! Wir können den Konsum von Medien so dosieren, dass es uns gut geht damit.

Tut es mir gut, 5x am Tag die Nachrichten zu schauen oder sollte ich höchstens 1x am Tag sie lediglich lesen ohne Bilder? Gewisse Spielregeln sind sicher sinnvoll, wie z.B. keine Nachrichten zu schauen, wenn ich anschliessend schlafen gehen möchte.

Auch können wir aussuchen, welche Medien wir konsumieren und welche wir ablehnen. Manchmal ist es spannend, Medien aus unterschiedlichen Ländern anzuschauen. So lernt man verschiedene Blickwinkel kennen.

Während der Coronapandemie hatte ich meinen Patienten abgeraten zu Corona die Tagespresse zu lesen, sondern lediglich 1x pro Woche die Infoseite des BAG (Bundesamt für Gesundheit). Das hatte völlig ausgereicht.

Es ist sehr wichtig, dass wir den Umgang mit Medien aktiv gestalten, weil dies nicht nur eine Auswirkung auf uns sondern auch auf das holographische Feld hat.

Angst: Bedeutung in der Gesellschaft und im holographischen Feld

Wir lassen uns von Glaubenssätzen steuern, auch die Gesellschaft.

Gedanken und Gefühle, die zum grossen Teil von unseren Glaubenssätzen gespeist werden, füttern das Energiefeld, das holographische Feld, in dem wir uns alle bewegen.

Es ist ein sehr grosser Unterschied, ob es Millionen Menschen gibt, die nun angsterfüllt auf die Ereignisse des Krieges schauen oder ob ein grosser Anteil dieser Menschen, bewusst sich zentriert und seine innere Balance, seinen inneren Frieden lebt (wie oben beschrieben).

Sind wir uns dessen bewusst, dass wir auf dieser Ebene eine grosse Kraft und eine grosse Macht entfalten können. Daher ist es wichtig, dass wir in unserem Umfeld im Austausch und Dialog sind.

Angst in der Entwicklung des Kindes

«Auch der stärkste Mann schaut einmal unters Bett»

Erich Kästner (1899 Dresden – 1974 München)

Jedes Kind lernt früher oder später Angst als grundlegendes Gefühl kennen. Alle Erwachsenen, die Kinder betreuen, sollten jede Angst der Kinder ernst nehmen, auch wenn das Kind Angst vor einem bösen Tier unter dem Bett hat. Gehen sie nicht gegen die Angst vor, bagatellisieren sie sie schon gar nicht.

Ich würde in solch einem Fall mir das Tier genau beschreiben lassen, welche Farbe es hat, wie es dich anschaut, ob es gross oder klein, dick oder dünn ist.. (im Dialog mit dem Kind sein), fragen, wie der Name des Tieres vielleicht sein könnte, oder ob das Tier etwas braucht, bei dem wir dem Tier helfen können.

So lernt das Kind, die Angst nicht abzulehnen sondern mit ihr in Kontakt zu treten, zu versuchen sie zu verstehen, Bilder entstehen zu lassen (Beschreibung des Tieres, was Angst macht, Namen finden, was das Tier braucht…). Je nach Alter des Kindes, erzählt ihm, wie ihr selbst mit Angst umgeht (Vorbild).

Angst ist eine starke archaische Kraft, die zum Leben gehört wie Liebe, Empathie, Wut, Hass. Wir sollten sie als solche Ernst nehmen und kultivieren. In unserer Gesellschaft sollte sie einen «würdigen» akzeptierten Platz einnehmen, wie andere o.g. Qualitäten auch.

Kinder sollten in einem solchen gesellschaftlichen Milieu heranwachsen und lernen, dass sie ihre archaischen Kräfte kultivieren und in ihr Leben integrieren können und sollen.

Dazu gehört das Erlernen und Akzeptieren, was mir guttut und was nicht mehr, auch der Umgang mit Medien.

So sagt Khalil Gibran

(1883 Osmanisches Reich, heute Libanon – 1931 New York, USA)

«Beherzt ist nicht, wer keine Angst kennt, beherzt ist, wer die Angst

kennt und sie überwindet.»

Michael Seefried, im März 22

Der Mensch, der nicht geachtet wird, bringt um

Antoine de Saint-Exupéry

(1900-1944, bei einem Aufklärungsflug abgestürzt, abgeschossen?)

Ukraine

In der Ukraine, also in Europa, herrscht Krieg.

Jede kriegerische Auseinandersetzung ist abzulehnen. Der Mensch ist in der Lage, noch so schwierige Konflikte anders zu lösen. Wer für den Frieden kämpft, wird nie Frieden schaffen. Nur wer den Frieden selbst lebt wie Mahatma Gandhi, wird Frieden in die Welt bringen.

Schauen wir genauer hin: 1991 haben sich 15 Staaten von der Gemeinschaft der Sowjetunion abgespalten. Das Sowjetreich zerfällt. Estland, Lettland, Litauen haben sich nach Europa orientiert und scheinen sich zunehmend zu stabilisieren. Alle anderen Staaten sind zunehmend instabil, es gibt regelmässig Blutvergiessen wie in Armenien und Aserbaidschan.

Bereits zur Wendezeit Anfang der 90 er Jahre, stellte Putin klar, dass er keine Osterweiterung der Nato und EU möchte. Gleichzeitig wird der Ukraine eine wichtige strategische konkurrierende Bedeutung zugesprochen, konkurrierend weil die USA und Russland gleichermassen diese Einschätzung verkündeten!!

2014 ruft Putin die Annexion der Krim aus (dies war nicht die erste in den letzten 200 Jahren) und im selben Jahr vollzieht sich ein Putsch in der Ukraine. Seitdem gibt es kriegerische Auseinandersetzungen mit vermutlich bis zu 20,000 Toten bis vor dem jetzigen Krieg, v.a. in den beiden ostukrainischen Gebieten.

Diese beiden Gebiete, Donezk und Lugansk spalten sich von der Ukraine ab und wollen unabhängige Staaten werden. Sie werden von prorussischen Separatisten unterstützt. Sie rufen ihre Staaten bereits 2017 als «Kleinrussland» aus. Dadurch ist die Gesinnung deutlich. Zudem macht Putin seit Jahren klar, dass Ukrainer und Russen ein Volk sind.

Die Nato siedelt eine grosse Militärtruppe von wenigstens 40,000 Soldaten fest in diesem Gebiet an. Putin lehnt weiterhin jegliche Osterweiterung der EU ab und meint damit natürlich die Ukraine im Besonderen.

Der Westen hat Putin nie wirklich ernst genommen und seine Massnahmen und sein Verhalten oftmals belächelt. Über Jahre wurde er sehr ausgegrenzt. Sogar Obama hat während seiner Regierungszeit (2016) versäumt, eine Beziehung zu Putin aufzubauen. Stattdessen hat er ihn genauso behandelt wie der Westen, belächelt und beleidigt.

Natürlich sind viele politischen Massnahmen von Putin nicht zu tolerieren, ihn deswegen komplett auszugrenzen, ist sicher kein kluger Schachzug. Zudem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Russland in seiner Entwicklung auf einer anderen Stufe steht, als die meisten europäischen Länder und Völker. Das gilt es zu berücksichtigen und zu würdigen, dass es so ist. Ein Demokratisierungsprozess muss in Russland erst noch sich vollziehen, wenn das Volk so weit ist. Ob Putin diesen Prozess begleiten will, ist offen. Im Moment können wir davon ausgehen, dass eine alleinige Machtposition ihm lieber ist als die Freiheit seines Volkes.

Daher wird Putin um jeden Preis verhindern, dass sich die Ukraine zu sehr in Richtung Europa orientiert. Das müssen wir ernst nehmen, und es schwelt sehr deutlich seit 8 Jahren. Die Sanktionen sind ihm sicher egal, sie werden ihn von seinem eingeschlagenen militärischen Weg nicht abbringen. Er wird jedoch empfindlich darauf reagieren, weil sie insbesondere sein Volk schwächen.

Putin als alleinigen bösen Übeltäter hinzustellen, ist falsch, auch unter Berücksichtigung der Geschichte. Wir erzwingen so eine Täter-Opfer-Beziehung, auf deren Boden eine friedliche Lösung nicht sichtbar werden wird.

Wichtiger wäre es, dass der Westen ein deutliches Signal sendet, z.B. wenn alle europäischen Regierungschefs zusammen nach Moskau reisen würden, um ein Gespräch zu fordern, was nachhaltige Lösungen im Konflikt aufzeigen soll, das wäre ein klares Signal.

Stattdessen gibt es Hasstiraden, Ausgrenzungen, Sanktionen und Waffenlieferungen (bisher Deutschland, Holland England, USA, andere werden folgen). Gespräche, Dialog, Putin in seiner Würde ernst nehmen, finden nicht statt.

Der 2019 gewählte Präsident Selenskyj hätte dieses Amt nicht erhalten, hätte er sich nach russischem Vorbild nicht von Oligarchen «helfen» lassen wie Kolomojskyi und anderen. Auch wenn er in den folgenden Jahren die Macht und Unantastbarkeit der Oligarchen schmälern wollte, so sind sie doch genauso wie in Russland präsent.

Regierungsgeschäfte ohne sie hinter verschlossenen Türen sind nicht denkbar. Oligarchen gab es schon zu Zeiten Platons, 400 vor Chr., es sind sehr reiche Menschen, die durch ihren Reichtum Macht für eigene Interessen ausüben.

Gehen wir aus dem Widerstand. Lösen wir uns von der Vorstellung, wenn Druck ausgeübt wird, muss ich einen Gegendruck schaffen. Wenn wir im inneren Frieden bleiben, in der inneren Balance, wenn Druck von aussen kommt, gibt es keinen Kampf. Ich gehe weder in den Angriff noch in die Abwehr, sondern bleibe in meiner Mitte, ohne

etwas zu wollen. Es geschehen Wunder, wenn man zu dieser inneren Einstellung findet. Der Aggressor findet keinen Gegner mehr und läuft ins Leere und verliert dadurch seine Balance.

Das altostslawische Wort «Ukraina» bedeutet Grenzland, Militärgrenze. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis auf sein Schicksal, oder lässt uns zumindest erahnen, dass wir uns nicht so massiv

einmischen dürfen, wie es der Westen derzeit tut. Ich wage zu behaupten, dass bei dieser Einmischung nicht nur die Interessen des ukrainischen Volkes im Fokus sind….

Die Ukraine war nicht immer russisch. Im 18. Jhdt. und ab 1919 gab es diese Bestrebungen.

Alle Demonstrationen oder Schreie und Forderungen nach Frieden werden verpuffen. Jetzt gilt es die «ranghöchsten» Menschen direkt und persönlich zu kontaktieren, die Regierungschefs der Länder,

inklusive Putin und Selenskyj.

Ich denke auch ein Putin ist für Begegnung, Beziehung, gesehen werden und Dialog offen.

Michael Seefried, 2.3.22

Ist die Welt im Chaos?

In den Industrienationen scheint die Welt äusserlich betrachtet in Ordnung gewesen zu sein. Schauen wir genauer hin, stellen wir fest: neben dem Reichtum zeichnet sich eine seelische Atemlosigkeit und Verarmung ab. Der Konsum an Psychopharmaka und Schlafmittel erreicht nie dagewesene Höhen. Leben wird immer mehr an materiellen Massstäben festgelegt. Daneben stellen wir fest: Naturzerstörung, Umweltverschmutzung, Ausbeutung der Tier- und Pflanzenwelt, Konsumstreben inkl. Ausbeutung der sog. Dritten Welt und damit deren krankmachende Abhängigkeit beherrschen den Alltag in den Industrienationen.

Kein Chaos? Doch – seit Jahrzehnten.

Astrologisches Weltgeschehen – das Jahr 2020

Astrologisch begann das Jahr mit der Konjunktion von Saturn und Pluto (12. Januar). Zwei machtvolle Planeten treten nah zusammen (Konjunktion). Man weiß, dass solch eine „geballte“ Ladung an Macht großartige Veränderungen im wahrsten Sinne des Wortes zu bewirken vermag, im schöpferischen wie im zerstörerischen Sinne.